僧帽弁閉鎖不全

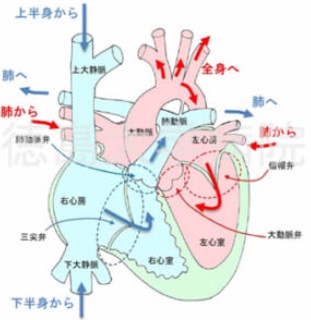

心臓に戻ってくる血液は右心房から僧帽弁をくぐり右心室に流れ肺に送られ、肺で二酸化炭素と酸素を交換し動脈血となって肺静脈から左心房に送られ僧帽弁をくぐり左心室に送られ左心室の収縮で全身に動脈血が送られます。

各心臓の部屋には逆流を防ぐ弁があるが弁が変形したりしてうまく閉じることができなくなると逆流して十分に送れなくなります。

心臓は、能率が落ちた分穴埋めしようと心臓が大きくなり気管支や肺を圧迫し咳を誘発。そして、さらに能力が落ちて穴埋めできなくなると肺に血液が滞留する血管から沁み出た水分が肺の細胞の間にたまり肺水腫状態になり呼吸が苦しくな理、さらに進行すると全身が水腫状態になり体がむくんできてしまう。血液を送れず、酸素や栄養不足で死んでしまうわけです。

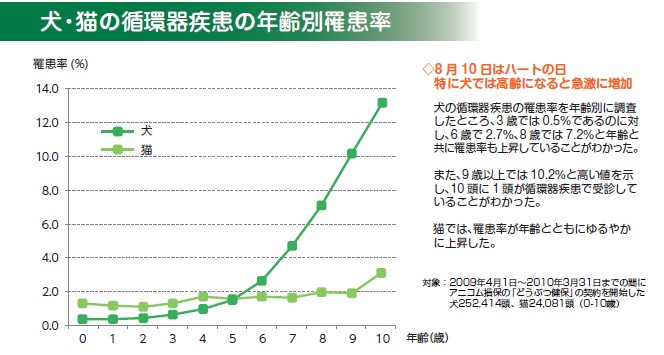

年中無休で働く心臓はどの動物でも、一生の間に心臓は20億回くらい打つそうです。加齢とともに不具合が出ても仕方ありません。

弁の不具合の原因で最も多いのが僧帽弁の粘液様水腫による弁の肥厚・変形ですが、敗血症が原因で弁に細菌性の心内膜炎によるイボや先天性の奇形、弁を支える腱が切れることもあります。

外科的に弁を再建したり人工弁にするということは手術の難しさや費用の面から現実的ではありません。

鑑別疾患リスト

- DCM

- HCM

- 心筋梗塞動脈硬化

- 細菌性心内膜炎

- 先天性心疾患

- 僧帽弁形成不全,PDA,AS,PS

治療としては

①心臓をパワーアップする(陽性変力薬)。(強心剤)

②血管を広げて血液を送りやすくする(後負荷を軽減する)。(血管拡張剤)

③むくんだ水腫を取り除く(利尿剤)

の組み合わせとなります。

具体的には

慢性心不全の病期によりざっくり次のような目安がスタンダードです。

- ステージA:心雑音のないその他の好発犬種 治療しない。

- ステージB1:治療開始基準を満たすほど重症ではない。治療は推奨しない。

- ステージB2:左房や左室の拡大が認められるが無症候性。治療開始は心不全の発症を遅らせる。

- 心雑音のレベル≥3/6、VHS>10.5(犬種非特異的値)

- ステージC:症状あり、急性期、慢性期

- ステージD:ステージC心不全の標準的な治療に抵抗性を示す。

治療

- ピモベンダン0.25-0.3mg/kg PO q12h

- ACE阻害薬

- 食事療法軽度のナトリウム制限と体重を維持

急性期

- フロセミド2mg/kgを静脈内投与(IV)し、その後1時間ごとに2 mg/kg IVまたはIMを投与。

- 総投与量は8 mg/kg(4時間以上経過)まで

- 利尿薬を始めたら自由飲水にする。

- ピモベンダン0.25-0.3mg/kg PO q12h投与。

- 酸素補給は必要に応じて

- 鎮静:呼吸困難による興奮状態の鎮静

- ブトルファノール0.2-0.25mg/kg IMまたはIV

- ブプレノルフィン(0.0075-0.01mg/kg)+アセプロマジン(0.01-0.03mg/kg IV、IMまたはSC)

- 適切な環境温度と湿度の維持、枕で頭位を上げる、鎮静状態で仰臥位にするなど最適に介護を行う

十分反応しない場合

- ACEIを 0.5 mg/kg PO q12hで投与する。

- 左心室機能を改善するために上記の治療に加えてドブタミン(2.5-10μg/kg/min CRI、2.5μg/kg/minで開始し段階的に用量を増加)を用いることもできる。頻脈または期外収縮が生じた際は投与量を減らすことを推奨する。

- ステージCの慢性期治療に関する推奨事項

- フロセミド2 mg/kg q12h POで開始し、QOLを維持できる効果が出るまで増量して継続していく。

- トラセミド約0.1-0.3mg/kg q24h

ステージD

ピモベンダン、ACEI、スピロノラクトンを適切に投与している上で、持続的にフロセミド8mg/kg q24 PO以上で投薬する必要がある場合はステージD。

利尿薬耐性の原因

- 薬剤投与ができていない

- ナトリウム摂取量過多、吸収遅延(例:腸管浮腫)

- 腎尿細管内腔への分泌障害(例:慢性腎臓病、高齢、NSAIDs服用中)

- 低タンパク血症、低血圧、ネフロンリモデリング、神経ホルモンの活性化

標準的治療に抵抗性を示す前に必要ならば抗不整脈薬を使用し、洞調律の維持や心房細動による過剰心拍数の調節(1日の平均心拍数<125 /分)を行うべきである。

重度の腎不全(例:血清クレアチニン濃度>3 mg/dL)がない場合、治療抵抗性心不全と診断された呼吸困難症例にフロセミドの追加投与を行う。最初に2mg/kg IVをボーラス投与し、その後呼吸困難(呼吸数と努力性呼吸)が減少するまで、または4時間以上経過するまで、ボーラス投与またはCRI(0.66-1mg/kg/h)の追加投与を行う。

フロセミドに十分に反応しなくなった犬には強力な長時間作用型ループ利尿薬であるトラセミドが使えるかもしれない(0.1-0.2mg/kg q12-24hまたはフロセミドに対するトラセミドの等価用量であるフロセミド投与量の約5-10%)。トラセミドによる利尿は、犬や馬で示されているフロセミドCRIによる利尿と同様に、より頻回なフロセミドの投与よりもレニン–アンジオテンシン–アルドステロン系の活性化を起こしずらいようである。一度利尿薬投与を始めたら症例が自由飲水できるべきである。

硝酸イソソルビド

有効‘性を疑問視する報告もあるが、副作用がほとんどなく、診療現場では使用しやすい静脈拡張薬である。1日2回の投与が可能な徐放剤が便利である。この薬剤は長期投与により耐性が発現するとされている。

ニトログリセリン

超短時間作用型の静脈拡張薬で、心臓性肺水腫を速やかに軽減する作用がある。テープ、軟膏、スプレーなど様々な剤型が利用可能投与10~20分程度で左心房圧が低下し、25分後にIま投与前と同じレベルに回復する。

(5)ジギタリス

ジギタリスは「心拍数を低下させ、頻脈による心臓の”空打ち”を防ぐための薬と位置づけられている。

ジゴキシンのこれまでの推奨薬用量は0.01~0.02mg/kg/日であったが、最近ではこれよりも低用量(0.005~0.01mg/kg/日)が主流となっている。この理由として、低用量であればジゴキシン中毒の危険性が低くなることに加え、低用量であっても陰性変周期作用が発現するからである。なお、かつては急速飽和が行われたが、現在は7~10日ほどかけてゆっくりとジゴキシンの血清濃度を上昇させる方法が主流となっている。

β遮断薬

心筋表面のβ受容体を遮断し、「心筋を休ませる」ために使用する薬剤である。具体的には安静時

心拍数の低下、心筋リモデリングの抑制といった好ましい効果を発現することが証明されている。小動

物では、使用開始時期が十分に明確になっているとは言い切れない側面があるが、理論的にはできる

だけ早期からの投与が望ましいと思われる。本

推奨事項MMVD

- フロセミドを開始して3〜14日後に血清クレアチニン、BUN、電解質濃度の測定を推奨する

- 血清クレアチニン濃度がベースラインの30%以上増加した場合、急性腎障害を発症していると考える

- スピロノラクトン(2.0mg/kg PO q12-24 h)はステージC心不全の慢性治療の補助として推奨する。この状況でのスピロノラクトンの主な利点はアルドステロン拮抗作用であると考えられている

- ピモベンダンを0.25-0.3mg/kg PO q12hで継続する

- MMVDによる重度のCHF(例:心原性肺水腫)に対してβブロッカーを開始することは推奨しない。

- 投与計画を守り用量調整を行うためのサポートを飼い主へ行うと同時に、適切なBW、食欲、呼吸数、心拍数のモニタリングを行うための自宅用治療計画を指導することを推奨する。

- 心房細動を合併した場合、ジルチアゼム{ジゴキシンを組み合わせることもある}で心拍数をコントロールすることが推奨される。ジルチアゼムの用量、用法は多種多様であり、心拍数を適切にコントロールできるように調節して治療を開始するべきである。

- 投薬後約8時間の血漿中濃度(定常状態)を0.8-1.5ng/mLとするためにジゴキシン0.0025-0.005mg/kg PO q12h投与する。

- 持続的な心房細動を合併している場合のみ、心拍数を下げる目的でステージC心不全の慢性治療にジゴキシンの追加投与を推奨する。これらの場合、ジゴキシンは一般的にジルチアゼムと組み合わせて使用される。ジゴキシンの副作用や毒性に対するリスクの高い症例(例:血清クレアチニン濃度上昇、心室期外収縮、飼い主が投薬計画を厳守できない可能性、間欠的に嘔吐や下痢を起こす慢性消化器疾患)では使用できない場合もある

ステージCの食事療法に関する推奨事項

- 心臓悪液質は、臨床的な体重減少を伴うまたは伴わない、心不全に関連する筋肉または除脂肪体重の減少と定義される。悪液質は予後にかなりの悪影響を及ぼし、治療よりも予防の方がはるかに簡単である

- CHFで起こりやすい体重減少を最小限に抑えるために、適切なカロリー摂取量を維持する。

- 食欲を改善するため食事を温める、ウェットフードとドライフードを混ぜる、いろいろな食べ物を与えてみる。

- 食欲不振の原因を明確に調べて、薬物誘発性やその他特定可能な原因の治療を行う。

- 正確な体重を記録し、臨床的意味のあるBCSや体重の増減の原因を精査する。

- 重度の腎不全が合併していない限り慢性腎臓病用の低タンパク質食を避け、適切なタンパク質摂取量を確保する。

- ドッグフード、おやつ、ヒトの食べ物、投薬補助食品のナトリウム量を考慮しナトリウム摂取量を適度に制限し、加工食品やその他の高塩分食品を避ける。

- 血清電解質濃度をモニタリングする。低カリウム血症が確認された場合には天然のまたは人工の供給源を用いて食事でカリウムを補う。トラセミドを投与されている動物で低カリウム血症が起こりやすい。

- 利尿薬でCHFを治療している症例では、スピロノラクトンとACEIを併用している症例でも、高カリウム血症は比較的稀である。高カリウム血症が存在する場合カリウム含有量の高い食事は避けるべきである。

- 特に心不全が進行している時や不整脈のある時は、血清マグネシウム濃度をモニタリングすることを考慮すべきである。低マグネシウム血症の場合はマグネシウムを補給する。

- 特に食欲不振、筋肉喪失、不整脈のある犬ではオメガ3脂肪酸の補給を検討する。

甲状腺機能低下症併発

甲状腺機能低下症に僧帽弁閉鎖不全症などの心疾患が随伴する症例は決して少なくない。甲状腺機能が低下すると、心筋ミオシン分子の変化、心筋β受容体の減少、心筋細胞内adenylcyclaseの活性およびカルシウム濃度の低下、循環血液量の減少、末梢血管抵抗の増大と言った変化が認められる。

サイロキシン製剤による補充療法を開始すると、これらの循環器系の変化は8週以内に改善すると言われている。言い換えると、サイロキシン製剤の投与により心筋酸素消費量、心拍数、全身血圧が上昇する。心臓が正常であれば、これらの変化は問題にならないが、心不全動物ではこれらは心不全を急速に悪化させる要因になり得る。このため、心不全動物にサイロキシン製剤を補充する場合、通常量の25~50%の用量で投与を開始し、心不全の悪化徴候を‘慎重にモニタすることが推奨されている。また、動物の状態によっては、甲状腺ホルモンの補充療法を敢えて実施しないのも賢明なオブションだと思われる。