クッシング症候群(HAC)の診断

下垂体性クッシング症候群(PDH)

下垂体がACTHを過剰に分泌して、副腎が刺激されてクッシング症候群になるクッシング症候群の80%以上を占める。

機能性の副腎腺腫あるいは腺癌(AT)

副腎が腺腫/腺癌になり、過剰にホルモンを分泌してクッシング症候群になるクッシング症候群の10~15%ほどを占める。

この犬はクッシング症候群らしい、あるいはクッシング症候群らしくないと見極めることが一番重要。クッシング症候群でない犬をクッシング症候群と誤診することが実は非常に多い。

- クッシング症候群は、意外なほど典型的な症状が現れる病気。

- 多飲/多尿は95%以上の症例でみられる。多飲/多尿のないクッシング症候群の犬は極めて珍しい

- 多食は9割、腹囲膨満は8割の犬でみられる。

- 皮膚症状は、脱毛や二次感染、石灰沈着など8割の犬では何らかの皮膚症状がみられる。

- 運動不耐性、パンテイング、筋肉が落ちている、歩様がふらふらしているなどの症状も7割の犬でみられる。

- 合併症

- 糖尿病

- 高血圧

- ステロイド肝障害

- 感染症

- 糸球体腎症

- 下垂体巨大腺腫の症状(下垂体が脳を圧迫)

- 痴呆がみられやすい、徘徊、無反応、頭部を押し付ける

- 発作,斜頚,失明はおこりにくい

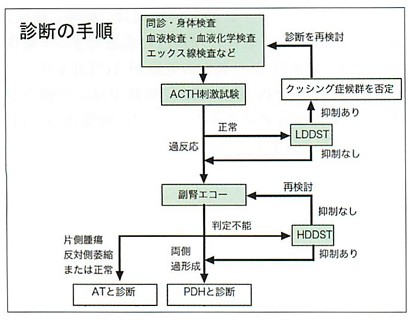

診断の手順

フローチャートの落とし穴

- 慢性的なストレスがかかっている犬はコルチゾールが高いことからクッシング症候群と誤診

- アロペシアXの犬で、コルチゾールを測ると、高値になりやすい

- ALPが高値になるのはクッシング症候群に限らない

- エコー検査副腎の形はわかるが機能はわからない。大きくなった副腎がホルモンを分泌しているかどうか、クッシング症候群に関与しているかどうかはエコーではわからない。

ACTH刺激試験

正常と比べて反応予備能力がくなっているため下垂体性クッシング、副腎過形成、副腎腫癌では外因性で刺激した際、過剰な反応(医原性クッシンクなど)が見られる。逆に、副腎が萎縮している時(医原性クッシング)は、 ACTH刺激にほとんど反応しません。

- ACTHに対する過剰反応を確認する

- 自然発生と医原性クッシングの鑑別可能

- ミトタン・トリロスタン療法の治療モニタリングに最適

- PDHとATの鑑別は出来ない

- 正常反応でもクッシングは否定できない

- ストレスによって陽性反応(非副腎疾患)

犬の投薬例

投薬前(Pre) ・ ・ ・ ・朝採血 血清0.3ml採取

5Kg以上の犬・ -合成ACTH (コートロシン;莱-) 0.25mg筋肉注射

5Kg以下の犬・ -合成ACTH (コートロシン;第-) 0.125mg筋肉注射

投与後(Post)・ ・ -筋肉注射後 60-90分後の採血 血清0.3ml採取

22<自然発生クッシング

18<正常

低用量DEX抑制試験(LDDS)

低用量DEX投与は下垂体をネがティブフィードパックで抑制

ストレスの影響を受ける。感度は比較的高いが、特異性が低い。

基礎コルチゾールの測定

燐酸デキサメサゾン0.01mgノkgIV

4時間後のコルチゾールの採血

8時間後のコルチゾールの採血

自然発生クツシンゲはDEX投与に抵抗する

UCCR:尿コルチゾール・クレアチニン比

コルチゾールの産生と排泄量を推定する

UC:CR=(尿中コルチゾール(μg/L)×2.76×100)/(尿中クレアチニン(mg/dl)×88.4)

犬

- UC:CR=<1.35*10^-5 クッシング否定・・陰性はほぼ疾患を否定出来る

- UC:CR=0.8~15 どちらとも言えない

- UC:CR=2~210 クッシング疑い ・・陽性でもLDDS、ACTH刺激検査で必ず確認

メモ

- コルチゾールの産生と排泄量を推定する

- 感度はLDDSより高い

- スクリーニング検査として有用・廉価・簡単

- 陽性でもLDDS、ACTH刺激検査で必ず確認

- 陰性はほぼ疾患を否定出来る

- 特異性低い

- 自宅でストレスが無い時の尿が最適

- 早朝尿が好ましい

- 室温保存で安定(冷蔵で3日安定)