慢性腎臓病(CKD)

腎機能低下が3ヶ月以上続く状態を慢性腎臓病と呼んでいます。

多飲多尿で来院する高齢猫の鑑別疾患リストの第1位はこの病気です。

猫がCKDになりやすい理由があります。

- 猫の祖先は砂漠地帯が発祥、水の少ない砂漠では水の再吸収能力が高くなり濃い尿が作られるため、濃縮された尿による尿管障害や炎症が起こりやすくなる。また、ネフロンの絶対数も人や犬に比べて少ない(猫20万個、犬40万個、人200万個)腎の予備能力が劣っている。

- またネコモルビリウイルス感染が猫の腎炎を引き起こす理由の1つであることが明らかになった。

- 猫コロナウイルスが腎臓に炎症を起こすことがあると言われています。(FIP)

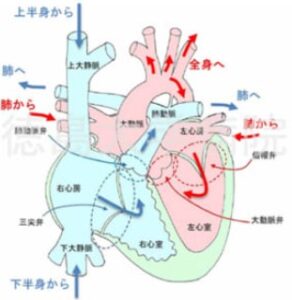

いろんな原因・誘因で腎機能が低下すると、腎でろ過さえた水分の再吸収がされず脱水します。腎糸球体のフィルター部分の隙間が広がってタンパク質が漏れ出て蛋白尿がでます。

被毛に艶がなくなり、皮膚が硬くなり、体重が減少します。

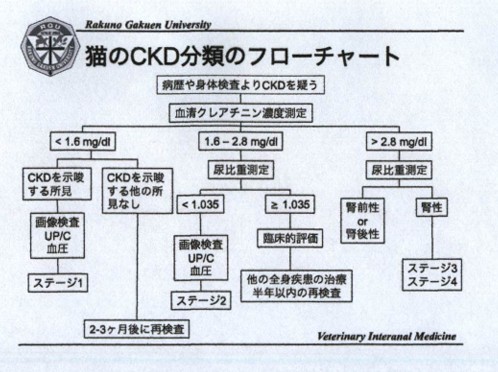

CKDの進行度を血清クレアチニン濃度で4ステージにされ、それぞれの病期で治療のガイドラインが公表されております。

*IRIS分類の注意点:腎前性や腎後性の除外、急性腎障害の除外、複数回の検査(3回以上)

CKDの治療

猫のCKDに推奨される治療法で尿毒症発現と死亡率を減少する治療は腎療法食だけらしい。(クレアチニン2mg<で開始を推奨)

後ろ向き研究エビデンス:生存期間中央値の比較 通常食7カ月 療法食16カ月

前向き研究エビデンス:生存期間中央値の比較 通常食264日 療法食633日

ランダム化比較臨床試験:尿毒症 通常食 26% 療法食 0%、腎関連死 通常食 22% 療法食 0%

薬による治療(蛋白尿がでたら治療開始)

- 輸液療法(経験的には有効と思われるがエビデンスレベルは4らしい)

- 尿排出量の増加

- GFRの改善

- 脱水の補正

- 尿毒症リスクの低減

- ACE阻害剤による糸球体の保護(蛋白尿がある猫には有効)

- 糸球体内圧

- 糸球体の肥大

- 糸球体ろ過性の変化、蛋白尿の改善

- 脱水している時は要注意!

- アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)

- 腎性貧血の治療

- 赤血球産生ホルモン対症療法

- エリスロポエチン(100U/kg、週3回)

- ダルベポエチン(1μg/kg/週)長時間作用型

- 赤血球産生ホルモン対症療法

- 嘔吐や食欲低下対策

- 使われているけどエビデンスが?の薬

- リン吸着剤

- 活性炭

- カルシトリオール