抗がん剤

一般的に,抗 がん剤を使用する上での適応に関する要因

- 獣医師側の要因(知識,設備)

- 飼い主側の要因(許容,費用,通院が可能か)

- 動物側の要因(全身状態)

- 腫瘍側の要因

要因の4つがそろったときにはじめて治療が可能となる。

少し極端な表現だが抗癌治療とは体に毒を盛ることに等しい。基本的に体に良いことであるはずがない。したがって,予想される副用よりも抗癌剤によって得られるメリットのほうが高いと判断したときにのみ抗描剤を使用すべきである。

化学療法の5大原則

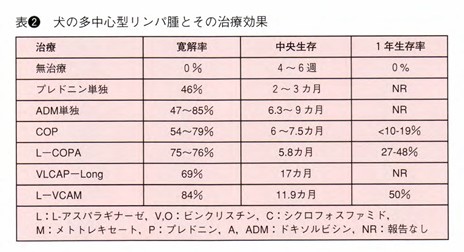

- リンパ腫の化学療法では完全寛解が目標

- なぜ部分寛解で満足してはいけないのか?

- 寛解の種類とその評価の仕方を知ること

- 副作用を恐れ投与前から薬剤を減量してはいけない

- 薬剤強度を理解すること

- 多剤耐性を常に意識しながら化学療法剤を投与せよ

- 多剤耐性のメカニズムを理解すること

- P糖蛋白由来の多剤耐性を引き起こす薬剤を知ること

- 化学療法剤の計算量は投与量である

- 化学療法剤投与量の計算の仕方を完壁にすること

- 犬と猫の薬用量や適応の違いに十分に気をつけよ

- 犬には使えても猫には使えない化学療法剤を熟知しておくこ

要因における適応の基準

○動物側の要因

抗がん剤を使用する上で重要なことは,ま ず動物の状態を把握し,そして状態が悪いものに対しては無理に抗がん剤を使用しない,外科手術を行える腫瘍では外科的摘出により,可 能な限り腫瘍の数を減らしてから使用する,外 科手術後に行う化学療法は抜糸後なるべく早期に開始するということである。

・動物が抗がん剤を投与できる状態であること(血液検査の目安:Cre2.0㎎/dl以下,Tーbil1.5~2.0mg/dl以 下,顆粒球3000以 上,血 小板100×10^3以 上)

・動物が重篤な合併症を持っていない

・動物が悪性腫瘍を持つ

○腫瘍側の要因

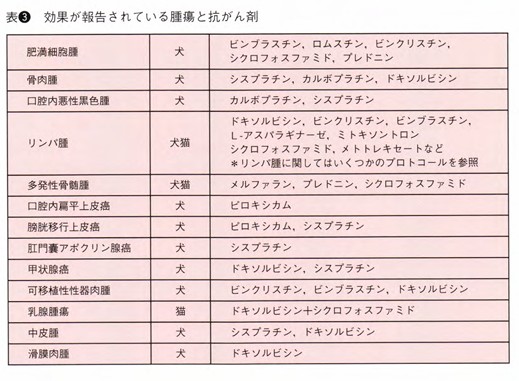

・抗がん剤に反応を示す腫瘍(リ ンパ腫,可 移植性性器肉腫,多 発性骨髄腫,肥 満細胞腫など)であること

・悪性腫瘍の外科手術後に取 り残しがあるか,も しくはその疑いがある場合

・完全切除されていても,脈 管内浸潤,リ ンパ節転移が認められる場合

・遠隔転移性の強い腫瘍の場合(骨 肉腫,悪性黒色腫,血管肉腫,猫 の乳癌など)

多くの抗がん剤の副作用は,BAG(骨 髄抑制,脱 毛,消化管毒性)と いわれるものを持っている。簡単にいえば,細胞分裂が盛んな部位ほど障害を受けやす く,抗 がん剤を使用る時には常にその副作用を考慮する必要がある。

ビンクリスチン

ビンクリスチンは,1961年 にニチニチソウから抽出されたアルカロイドで,当 初は糖尿病治療を目的に研究が行われてきたが,そ の毒性の性質から抗がん作用への研究に転換された。実際に使用していて,これといった副作用をほとんど認めないため,獣 医師,飼 い主ともに安心して使用できる薬剤といえる。ただし,動 物での研究例や誤って多くの量を投与 した例では,重 度の副作用が発現 しているので,他 の薬剤同様,用 量は間違いなく投与することが重要である。

ビンクリスチンは胆汁より排泄される薬剤であるため,胆 汁排泄や肝機能に障害を認める症例では副作用が増強する可能性があり,投 与量を減量するか他の薬剤の使用を考慮した方がよい。

また,ビ ンクリスチンは血管外に薬剤を漏出させた場合,皮 膚への毒性があり,後に記載するドキソルビシンほど重篤にはならないが,投 与部位の脱毛や炎症が認められることがある。その程度は漏出した量により異なるが,点 滴で投与する薬剤ではないために,血管内に注射針が入っていない可能性がある場合,その血管から投与を行わず,他 の血管から投与を行うことで多くが予防できる。また,投 与の際に留置針を使用することによって,動 物が多少暴れても安全に投与することができるため,静 脈投与の腕に自信があろうとなかろうと留置針を用いて投与することを強 くお勧めする。

この薬剤を主に使用する腫瘍はリンパ腫であり,単 剤もしくは他の薬剤と併用して使用する。また,可 移植性性器肉腫に対 しては,単 剤で90%以 上の寛解率を持ち,治 療の第1選択薬となっている。リンパ腫は,犬 猫ともに発生の多い疾患であり,病院に在庫しておいてもよい薬剤である。

ビンブラスチンは,先 に記述したビンクリスチンと同じアルカロイドであり,非 常に使いやすい薬剤である。投与の際に気を付けることもビンクリスチンとよく似ており,薬剤を血管外に漏出したときの皮膚毒性に最も注意し,その予防のために投与の際には必ず留置針を使用するなどして,漏 出予防を徹底する。ビンクリスチンと大きく異なる点は,ビ ンクリスチンの用量規制因子が神経毒性であるのに対し,こ の薬剤では骨髄抑制,特 に好中球減少が用量規制因子となる。通常,好 中球減少は投与後,4~10日 後に現れ,血 小板減少はそれに遅れて発生する。ゆえに,胆 汁排泄や肝機能の障害を持つ症例以外に,好 中球数に減少を認める症例でも用量を減 らすか他の薬剤の使用を考慮する必要がある。

主に使用する腫瘍は肥満細胞腫である。特に,手 術後に腫瘍の取り残しが認められた場合や,リンパ節や他の部位に遠隔転移を認めた場合にその使用を考慮する。また,ビンクリスチンと交差耐性を持たないため,リンパ腫例でビンクリスチンに耐性 を示 した場合にもその使用を考慮する。病院では,肥 満細胞腫の症例が来院した際やリンパ腫例で他の薬剤に耐性を認めた場合に購入するとよいだろ

う。

シスプラチン

シスプラチンは非常に効果が期待できる抗がん剤である反面,嫌 われがちな薬剤である。主たる適応 :骨肉腫,口腔内悪性黒色腫

その大きな理由は,投与の際によく認められる嘔吐である。獣医師もそうではあるが,多くの飼い主はこの嘔吐を許容できない。この嘔吐は,腸より放出されるセロトニンに起因しており,そ の予防にはセロトニンを拮抗できるグラニセ トロンなどの薬剤が非常に有効である。しかし薬剤が非常に高価であるため,獣医領域ではほとんど使用されていない。獣医領域で使用されている制吐剤として,メ トクロプラミド,ブ トルファノール,デ キサメサゾンがあるが,グ ラニセ トロンほどの効果は期待できない。また,シ スプラチンの投与で最も重要なことは,投 与前後に行う生理的食塩水の輸液であ り,これにより腎障害を予防する。この水分負荷は重要であ り,必ず行う必要がある。ゆえに,水分負荷を避けたい心疾患を持つような症例ではこの薬剤は不向きであり,後 述するカルボプラチンの使用がよい。また,シ スプラチンを希釈する際の輸液剤は生理的食塩水を使用する。これはシスプラチンは乳酸やアミノ酸を含む輸液剤中では分解が生じることと,Clイ オン濃度が低い輸液剤中ではその活性が落ちること,Clイ オンの負荷により少しでも腎臓を保護するなどの理由による。投与速度と投与にかける時間はいくつかあり,成 書では4~6時 間かけて,す べての投与を終了する方法が記載されている。筆者はこの薬剤を使用する場合,通常1日以上入院させることにしている。シスプラチンは投与にかける時間も効果に関係 していることも理由のひとつだが,嘔 吐が生 じた場合,そ れを飼い主にみせないことも飼い主の不安を軽減する手段のひとつと筆者は考えていヒトではシスプラチンの低用量投与が多く行われ,獣 医領域でも一昨年の動物臨床医学会において,犬 の骨肉腫に対する低用量シスプラチンの有効性が,欧 米の他の文献と同等であったとの報告があった。低用量(20~30mg/㎡)で は,そのほとんどで嘔吐を認めないため,今 後その使用を十分検討するに値する。投与の際に気を付けることは,こ の薬剤は腎臓より排泄されるため,腎 機能が低下している症例では用量を減らすか他の薬剤の使用を考慮することである。また,こ の薬剤を猫に投与した場合,致 命的な肺水腫が生じることがあるため,猫 には絶対に投与してはいけない。

この薬剤を使用する腫瘍として,骨 肉腫(断 脚後に使用することで中央生存日数が約3倍),膀 胱移行上皮癌,扁平上皮癌,口 腔内悪性黒色腫,甲状腺癌など,多 くの腫瘍でその効果が報告されている。病院で購入する場合,この薬剤がもともと液体であるゆえ,溶 解した後,比 較的短期間中に使用 しなければならない製剤にくらべて使用期限をあまり気にしなくてもよい点や,メ ーカーによっては安価なものも存在する点から,非 常に使いやす く在庫 しやすい薬である。

カルボプラスチンはシスプラチンの効力を低下させずに,そ の腎毒性 と催吐を軽減することを目的に開発された抗がん剤で,商 品名のパラプラチンには,既 存のプラチナ製剤を超えるという意味が含まれている。この薬剤はその名に劣 らず効力を期待でき,嘔 吐などの副作用をほとんど認めないために飼い主にも受け入られやす く,ま た猫でも使用可能なために,使 用する機会が多 くなってきている。

その使用しやすさの反面,骨髄抑制に十分注意する必要があり,ど の程度の量でとはいいにくいが,筆 者の経験では犬猫ともに80~150mg/㎡ の用量で重度の好中球減少を経験しているため,投 与後はまめに血液検査を行い,好 中球減少が認められないかどうかを常に注意する必要がある。また,一 度好中球減少を起こした症例では,用 量を減量するか他の薬剤の使用を考慮する。この薬剤は腎臓より排泄されるため,腎 機能に低下を認める症例でも同様に減量もしくは使用しないよ’うにする。この薬剤は,生 理的食塩水中でシスプラチンに変化 してしまうとの報告があり,シ スプラチンと異なりブドウ糖で希釈 し投与することが推奨されている。

使用する腫瘍は,犬 の骨肉腫(断 脚後の補助的化学療法として,口腔内悪性黒色腫(28%の 反応率)な どが報告されている。

ドキソルビシン

ドキソルビシンは先にあげたシスプラチン,カ ルボプラチンと同様にその効果に期待の持てる抗がん剤である。 しかしながら,使 用に関しては多 くの注意事項があり,間 違った使い方をすると大きなしっぺ返 しを受ける。そのいくつかについて以下に記載する。

・薬剤の血管外漏出

この薬剤は,血 管外に漏出すると漏れた部位の周囲に取り返しのつかない組織の壊死が起こる。この薬剤は点滴で投与するため,漏 出に気付 くのが遅 くなりがちであり,先にあげたビンクリスチンやビンブラスチンとは異なり,壊死した部位の回復には非常に時間がかかる。そのため長期にわたり漏出部(広 範囲)が壊死の状態にあるので(筆 者がみた症例では1年 以上),動 物の状態はかなり低下する。

そのため,必 ず長めの留置針を設置 し,投 与前に通常の輸液を行い輸液の漏れがないことを確認した後に薬剤の投与を開始し,投 与中も点滴が漏れてないかを確認する。薬剤投与後もすぐに留置針を抜かず,留 置針の中の薬剤を完全に流してから留置針を外す。動物が暴れる場合は,飼 い主に薬剤の漏時の危険性を説明し,点 滴中の動物に付 き添ってもらった り,場 合によっては使用を控えた方がよいかもしれない。それぐらいこの薬剤の漏出は恐ろしい。

・薬剤の投与

ドキソルビシンの投与量は,副 作用を軽減する目的で犬では体重により用量を変更 したり,猫 では2つ の用量のうち,低 い用量を選択する方法がある。薬剤投与後にアナフィラキシーが起こることがあり,こ れを予防するためにあらかじめH1プ ロツカーを投与する。また,投 与直後の輸液速度は遅 くし,動 物をしばらく観察した後に輸液速度を徐々にもとに戻すこともアナフィラキシーの予防につなが

る。この薬剤には蓄積性の心筋毒性があ り,そ れゆえに総投与用量が決められている(総量120~240mg/㎡)。 犬種により感受性が異なるといわれているが,基 本的に総投与数を4回 までとするか,投 与の前に超音波を用い心筋毒性が発生していないことを確認してから投与する。

・脱毛

ドキソルビシンの投与により,ほ とんど脱毛を認めない犬もいれば,ほ とんど毛がなくなってしまう犬もいる。この脱毛は,薬 剤の投与を中止すれば解消されるので大きな問題にはならないが,飼 い主はかなり気にするのでよく説明することが必要である。

・出血性大腸炎

この薬剤の投与後,2~4日 後に下痢を起こすことがあり,そ の旨を飼い主によく説明しておく。予防として,サラゾピリン,タ イロシンの投与が成書に記載されているので,抗 がん剤の投与後に数日処方してお くとよい。

この薬剤を最も多 く使用する腫瘍はリンパ腫である。特に犬の多中心型リンパ腫では治療の要になる。他では犬の骨肉腫,甲 状腺癌, 膜肉腫などで効果が報告されている。病院で購入する場合,10本 単位での購入になるため買いづらい点もあるが,購 入法によっては1本 からの購入も可能である(ミスミなど)。1本 当たりの価格はそれほど高価ではなく,ま た,初 回治療で使用することも少ないため,使用する症例が来院してから購入を考えてもいいだろう。

多 くの抗がん剤と異なり,直 接腫瘍細胞に作用するのではなく,腫瘍の栄養源であるL-asparagineを 枯渇 させることで効果を発揮する薬剤であ り,多 くの場合副作用が発生しない。静脈からの投与では,ア レルギー様症状の発現が高まるため,通 常,筋 肉内投与もしくは皮下投与で行う。

また,筋 肉,皮 下内投与の場合でも複数回の使用でアレルギー様反応が認められることがあるため,投 与前に抗ヒスタミン剤やステロイ ドを投与しておくとよい。使用する腫瘍はほとんどがリンパ腫 となるが,リ ンパ腫例では初診時入の際によく使用している(も ちろん以降の抗がん剤は違うものを使用することが多い)。

免疫抑制剤としても使用される有名な薬剤であるが,注射用剤での投与は安価な反面,嘔 吐などの副作用が出やすいため,経 口で投与 した方が使いやすい。経口で使用する場合は,動 物によっては錠剤を分割する必要があり,飼 い主が直接手で触れないようカプセルを使用するなど,薬 剤を適切に取 り扱うことが必要である。注意すべき副作用は,出血性膀胱炎であり,その予防のため投薬は朝に行ってもらい,投与当日はなるべく水分の摂取に心がけるよう指示する。万一血尿が生じても,薬 剤の使用を中止することで回復は十分可能である。筆者は,骨 髄抑制,血 尿などの副作用が生じてからシクロフォスファミドの使用を続けたことで不可逆性の症状を発症した症例の来院を数例経験している。副作用が発現しているにもかかわらず,長 期にわたり薬剤を使用した場合,そ の治療は非常に困難なものとなるため,副 作用が発症していないか必ず確認しておくことが重要である。血尿,骨 髄抑制が発生 した症例には他の薬剤の使用を考慮する(米 国ではクロラムブシルが代替薬 として存在している。

使用する腫瘍は,多くがリンパ腫であり,多 剤併用の一薬剤 としてプロトコールに組み込まれていることがほとんどである。また,肥満細胞腫ではビンブラスチンと組み合わせて使用されることもあるが,ともに骨髄抑制の副作用を持つため,血 液検査をこまめに行う必要がある。