糸状虫症

犬糸状中症

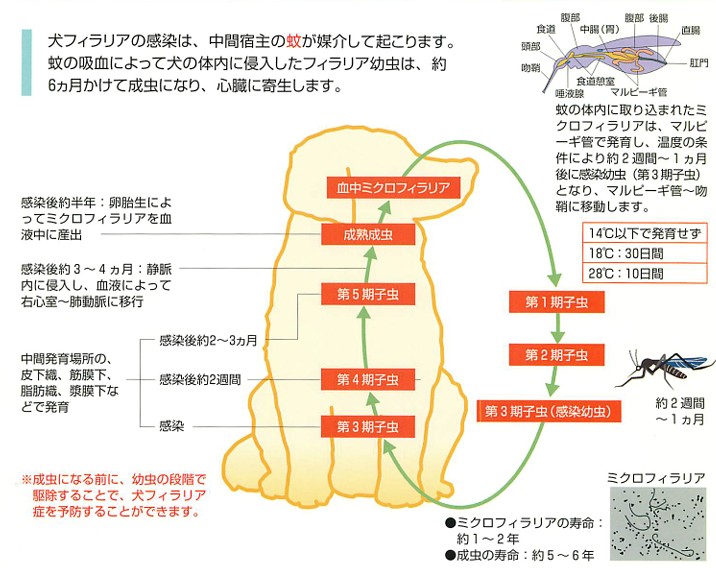

愛犬家なら、ほとんどの人が知っている犬の寄生虫の病気「犬糸状虫症」。15年ほど前に症例発表のために調べた自院のフィラリア駆虫薬未投与群の4割近くが感染していた。下の動画は、犬の血液の中で蚊に吸われるのをまっているミクロフィラリアという子虫である。蚊に吸われて蚊の体内で脱皮しないと成長できないシステムが宿主を生かさず、殺さずの絶妙なコントロールをし子孫を残していくという戦略である。宿主の犬は寄生数が増えるといずれ右心不全で発咳、腹水貯留、運動不耐性、血色素尿などの症状を出しかわいそうな死に方をする。

昔はヒ素系駆虫薬で副作用で死ぬケースもあったそうだが今は、イベルメクチン、ミルベマイシン、モキシデクチン、セラメクチンなど安全性の高い駆虫薬の普及でこの病気で亡くなる犬や血液検査でフィラリア陽性の犬はかなり少なくなった。

不運にも感染、発症した犬の治療法ガイドラインは次のとおり

症状の見られる犬については、必要に応じてプレドニゾロン、利尿薬、血管拡張薬、筋収縮薬、補液療法をしながらマクロライド系予防薬は新たな感染を予防し、フィラリアと共生寄生性のボルバキア属リケッチアを除菌するドキシサイクリンはミクロフィラリア除去を促進する。

成虫を駆虫するヒ素系メラルソミンは現在日本では発売されていない。成虫駆除は、アリゲーター鉗子や馬の毛で作った成虫を巻き取るブラシを使い経静脈からつり出すしか方法がないがそれなりの器具と技術を要するし、たとえ手術が成功しても循環不全の急激な改善で死亡することもあるので実施するにはインフォームドコンセントしっかりしなければならない。

治療管理プロトコール

プレドニゾロン1週目0.5mg/kgbid、2週目sid3-4週目eod

ドキシサイクリン10mg/kgbid4週間

通年予防

イベルメクチン24㎍/kg(ただしコリー犬にイベルメクチンを投与するときは要注意)、ミルベマイシン2.0mg/kg、モキシデクチン1.0mg/kg、セラメクチン6.0mg/kg

私はモキシデクチンを好んで使っています。

参考資料:American Heartwarm Sosietyガイドライン(2012年版)

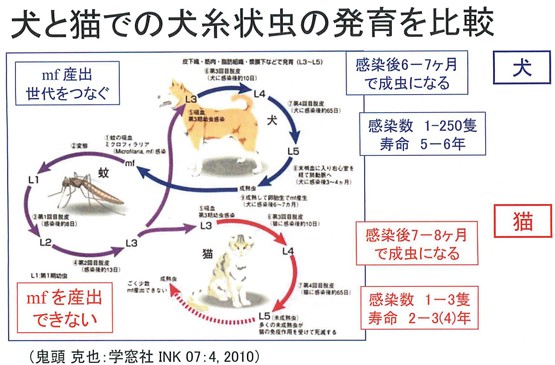

猫の糸状虫

猫の犬糸状虫感染の特異的な症状がなく無症状で経過するものが多いくゴールドスタンダードとよばれる診断法がないのと成虫寄生による突然死は稀少例であるなどの理由でよくわかっていない。

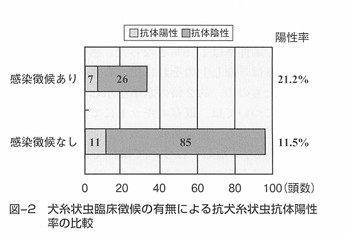

地域猫(平成20年10月から21年4月までの間,主に東京都多摩地区の地域猫71頭および世田谷区を中心とした地域猫37頭の合計108頭)の抗犬糸状虫抗体保有状況調査では、

「猫の犬糸状虫随伴呼吸器疾患(HARD)に付随する臨床徴候を認める患者群33頭中7頭(21.2%)が抗体陽性を示し,これら全頭について抗原検査も実施したところ1頭が陽性を示した。

また,臨床徴候を認めない96頭の抗体陽性率は11頭陽性の11.5%であった。

呼吸器系に異常を認める猫の患者に対して,犬糸状虫の感染は除外因子として考慮すべき項目と考えられる。」

※血清診断には抗体検査と抗原検査があり,後者は猫での成虫寄生の確定診断になりうるが,前者は感染の有無を明らかにするのみの検査であり,臨床症状の程度やX

線所見とは必ずしも一致しない

猫は糸状虫の終宿主ではなく、肺毛細血管内マクロファージ (PIM) などによる宿主の強い防御力にさらされ,結果として実験的にもほとんどの幼虫は死滅する。これは感染猫でも無症状で経過し自然治癒する例が大勢を占めるという病態生理の根拠にもなっている。

犬糸状虫の侵襲をうけてもまったく臨床徴候を示さない集団がある一方で、,通常はふたつの病期すなわち,

①肺の血管系への犬糸状虫幼虫(第 4期および5期幼虫)の移行と②犬糸状虫成虫の死滅から生じる。肺動脈および肺細動脈へ移行する時期である感染後3-4ヵ月までの聞に,組織移行中の幼虫やとりわけ肺動脈や肺に侵入して宿主の防御応答をうけ死滅した虫体が周囲の組織に急性炎症反応を引きおこし咳や呼吸困難,嘔吐、喘息発作様発作,アレルギー性気支炎様発作を惹起するという。=犬糸状虫随伴呼吸器疾患 (HARD: Heartworm Associated Respiratory Disease)

予算に余裕があれば、ノミの駆虫を兼ねてセラメクチンでフィラリア予防をするのが無難かなと思う。

どうやら、日本では、犬から人への感染は約100例ほど報告され、人の場合は心臓ではなく肺への疾患が多く、肺がんや肺結核と診断して手術をしたときに実はフィラリア症だったという例が多いようです。ということで猫と同じようなことが起こり得るが人で犬のフィラリア予防薬を飲む人はいない。

治療

症状を呈しているかどうかにかかわらずX 線写真上で間質性肺疾患の所見がみられる感染猫では, ブレドニゾンの漸減投与がしばしば効果的な支持療法となる。 抗体や抗原陽性の猫が臨床症状を示している場合にも, この処置を開始すべきである。経験的には, 2mg/kg/日の経口投与で開始し, 2 週間後までに徐々に投与量を減らし1 日おきに0.5/kg/日を投与するまでにし,次の2 週間後に投与を中止する。 その際には治療効果を臨床反応や腹部X 線検査で確認しておく必要がある。 臨床症状が再発する猫では, この処置を繰り返し行う。急性の症状を示す猫はショックに対する適切な支持療法を行い、迅速に安定化させなければならない。状況に応じてこの治療は副腎皮質ステロイドの静脈内投与, バランスのとれた電解質液, 気管支拡張薬, 経鼻カテーテルや密閉したケージによる酸素吸入も行う。 利尿剤の投与は, 感染猫が重度の間質性または斑状肺胞パターンを示している場合でも適切ではない。 アスピリンやその他の非ステロイド性抗炎症剤では明確な効果は得られず, 逆に実質性疾患を悪化させることがある。

成虫駆除薬の投与は, 安定した態にあるが経験的な副腎皮質ステロイド療法ではコントロールできない臨床症状を発現し続けている猫に対する最終的な療法処置とみなされている。