犬と猫のワクチン

犬と猫のワクチネーションガイドライン(2015)

日本では、犬に年に1回混合ワクチンを接種するために動物病院に受診案内するシステムが一般的であり、コアワクチンについては3年以上空けなさいという世界小動物獣医師会(WSAVA)のワクチンガイドライン(2015)にはとまどう愛犬家も多いと思う。

最終的に従来どおり毎年接種するのか、新しいガイドラインに沿って必要なワクチン適切な時期に接種するのかを決めるのは飼い主であるがその判断の参考にしていただくために

「犬と猫のワクチネーションガイドライン(2015)」/世界小動物獣医師会(World Small Animal Veterinary Association, WSAVA)

https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/WSAVA-vaccination-guidelines-2015-Japanese.pdf

ワクチンの新しい考え方: 安全性と有効性を両立させるためのガイドライン/東京大学動物医療センター・センター長 辻本 元

Day先生来日座談会ワクチネーション最新アップデート2017

ワクチネーションガイドラインと最新の感染症知見/株式会社インターペット梅村典知乃

などの資料を参考に整理した。

ガイドライン改定の背景には下記のような世論の出てきたことによる

①多くの感染症はワクチンの普及により激減

②年に1回のワクチン接種は本当に必要か?との疑問(金銭面、有効性面)

③ヒトのワクチンの安全性への懸念

④センセーショナルなメディア

WSAVAワクチンガイドラインのポリシー

「すべての動物にコアワクチンを接種し、ノンコアワクチンについては必要な個体にだけ接種することにより、個々の動物へのワクチンの接種回数を減らすことをめざす」そして、ワクチンだけにとらわれない「年1回のヘルスチェック」のあらたに提示し

(1)コアワクチン/ノンコアワクチン/非推奨ワクチンの規定

コアワクチン

犬ジステンパーウイルス(CDV)(5種混合ワクチン)

犬アデノウイルス(CAV)(5種混合ワクチン)

犬パルボウイルス2型(CPV-2)(5種混合ワクチン)

猫汎白血球減少症ウイルス(FPV)(3種混合ワクチン)

猫カリシウイルス(FCV)(3種混合ワクチン)

ヘルペスウイルス1型(FHV-1)(3種混合ワクチン)

ノンコアワクチン

パラインフルエンザウイルス

ボルデテラ

ボレリア

レプトスピラ(8,9種混合ワクチン)

犬インフルエンザウイルス

猫白血病ウイルス(FeLV)

猫免疫不全ウイルス(FIV)

クラミジア

ボルデテラ

非推奨ワクチン(使用を正当化する科学的根拠に乏しいもの)

犬コロナウイルスワクチン(6種混合ワクチン)

猫伝染性腹膜炎ワクチン

(2)子犬・子猫における16週以降最終接種の推奨

16週齢においては、ほぼすべての動物において、MDAレベルがワクチン効果を阻害しないレベルにまで下がっていることがその根拠とされている。

(3)成犬・成猫における接種間隔の推奨

犬の場合は原則としてその後は3年毎よりも短い間隔で接種すべきではないとしている。

その理由として、コアワクチンの免疫持続期間(duration of immunity, DOI)は何年にもわたり、最長では終生持続することもある。

(4)ワクチンだけにとらわれない「年1回のヘルスチェック」の提示

定期的に問診と身体検査によって各個体の状況を把握した上で、その動物に必要な寄生虫コントロール、栄養管理、歯の衛生管理、シニアケアプログラム、および行動学的カウンセリングなどを実施することが重要

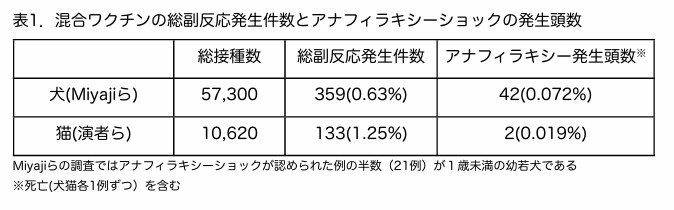

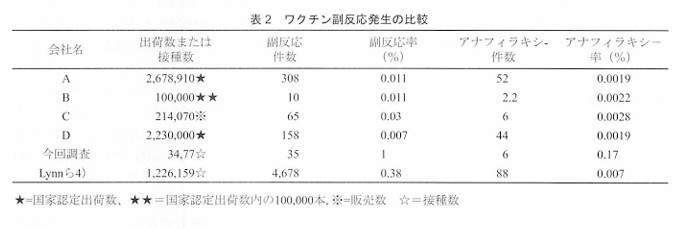

(5) ワクチン接種後有害事象への取り組み

ある程度の頻度でワクチン接種後有害事象がおきることは避けられないため、動物に対する健康リスクを軽減するとともに、飼い主に不要な負担をかけないことが重要である

感染防御が得られる条件でそれぞれの個体におけるワクチン接種回数をできる限り減らすことが求められる。

(6)感染症コントロールにおける抗体検査の導入

①コアワクチン抗原に対する抗体を検出する血清学的検査キットを感染症コントロールに導入

②子犬の防御免疫成立の確認

③成犬(成猫)におけるワクチン再接種間隔の判断材料

④過去にワクチン接種後有害事象を経験した個体におけるワクチン接種の判断

⑤各種疾患の治療中の個体におけるワクチン接種判断材料

異なるワクチンの接種間隔

これまでは、生ワクチンについては接種後27日以上、不活化ワクチンについては接種後6日以上の間隔をおくことが規定されていた。

これはワクチン接種後の生ウイルス同士の干渉を防止するため、あるいは副反応が起こるかもしれない時期を外すため、との考えによるものであった。

一般に生ワクチンは体内でウイルスが増殖することで効果を発揮する。

生ワクチン接種後にはインターフェロンが産生されるため、インターフェロンの影響が残っている時期に次の生ワクチンを接種すると干渉作用で体内でのウイルス増殖が抑制され、ワクチンの効果が減弱する可能性がある。

そのため諸外国においても、異なる生ワクチン同士の接種については、接種間隔に制限を設けている国が多い。

一方、不活化ワクチンについては、体内での増殖が起こらず、特殊な例(無脾症患者に対する髄膜炎菌ワクチンと小児肺炎球菌ワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチンと小児肺炎球菌ワク)を除いて、免疫学的に他のワクチンと干渉する可能性は極めて低いことから、米国、英国など諸外国においては間隔に制限は設けられていない。

また、生ワクチン・不活化ワクチンともに他のワクチンとの接種間隔が安全性に影響したという報告はない。

犬にワクチン(混合ワクチン)と狂犬病ワクチンを接種する間隔を1週間と定めるのは、獣医師会が推奨する接種スケジュールや、動物病院の判断によるもので、明確な団体や人が決めたものではありません。

上記の理由により不活化ワクチンが免疫学的に他のワクチンと干渉する可能性は極めて低いことから1週間開けましょうということになり生ワクチンはワクチン接種後の生ウイルス同士の干渉を防止するため3週間開けましょうということになったんでしょう。

ワクチンのデメリット

これらの急性副反応の原因としては,犬ではワクチンに含まれる牛胎児血清由来の牛血清アルブミン(BSA)であることがOhmoriらの研究によって明らかとなっており,各メーカーではBSAの低減に向けて努力が行われてきている.

また,猫に関してはアジュバントの使用と副反応の発生に関連があることが示唆されているが,さらに大規模な調査による研究が必要である.

急性副反応以外の問題としてワクチン接種部肉腫が特に猫で問題になっており,その発生率は1-2/10000であるとされている.発生を予防するためにアジュバントを用いない製剤の使用が勧められているが,アジュバントなしのワクチンでも発生が認められている。

犬猫のアナフイラキシーショック時の投薬法

①エビネフリン(アドレナリン)ボスミン注1mg

SC0.01mg/kg(ボスミン注1mgを10倍希釈(0.1mg/ml)し、BW(kg)×1/10の量(0.01mg/kg)

IV0.001mg/kgを症状の改善がみられるまで繰り返し投与(10回まで)

気管内投与0.01mg/kg

②等張輸液

犬90mL/kg/h

猫50mL/kg/h

③抗ヒスタミン剤

ジフエンヒドラミン0.5~2.0mg/kg(最大投与量50mg)IM8時間毎

④コルチコステロイド

コハク酸プレドニゾロンNa2.0~20mg/kg/15~20minlV

デキサメタゾン0.5~4.0mg/kgで出来るだけゆっくり1V

コルチコステロイドは循環虚脱状態が一旦安定してから投与する

⑤エビネフリン

IVO、004mg/kg/min(1Lの生理食塩水に4.0mgのエビネフリンを加え、1mL/kg/min)で投与し、効果が出るまで続ける

ドーパミン

2~10μg/kg/minで投与し血圧、心拍数をモニターし効果が出るまで続ける

⑥輸液又はコロイド溶液投与

PCVとTPをモニターし効果の評価を行う

⑦アミノフィリン

5mg/kg/10minlV

血圧低下、心拍数増加が見られる場合中止する

⑧抗ヒスタミン剤(H2ブロツカー)

ラニチジン0.5mg/k912時間毎

シメチジン5~10mg/kg6~8時間毎

(参考文献:メディカルサイエンス社「小動物の救急療法マニュアル」

参考事項

シャルル・ニコルの法則

フランスの細菌学者が唱えた法則です。「集団(社会)の60~75%が抗体を持つと流行が終息する」というものです。※現在では約40%でもよいともいわれています。